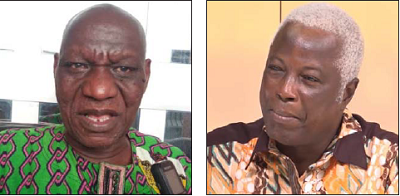

À huit mois de l’élection présidentielle de 2026, le mécanisme du parrainage continue de susciter débats et incompréhensions au sein de la classe politique béninoise. Invités le samedi 23 août 2025 sur l’émission « Info Hebdo de ESAE TV », Eugène Azatassou, vice-président du parti Les Démocrates, et Épiphane Quenum, ancien député et membre du bureau politique de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R), ont livré deux lectures diamétralement opposées de la question.

Azatassou dénonce une fragilité institutionnelle

Pour l’opposant Eugène Azatassou, la récente rencontre entre la Commission électorale nationale autonome (CENA) et les députés révèle un malaise profond. L’ancien coordonnateur du cadre de concertation de l’opposition s’étonne que ce soit l’organe électoral qui ait dû expliquer aux parlementaires les contours de la loi sur le parrainage.

« Il y a eu un débat sur la possibilité pour un député de s’auto-parrainer. C’est finalement la CENA qui a éclairé les élus sur l’esprit de la loi », a-t-il dénoncé.

Selon lui, cette situation illustre une dérive : « Ce n’est pas la première fois. Les députés votent des lois qu’ils ne maîtrisent pas, puis vont chercher à comprendre auprès d’une autre institution. »

À ses yeux, si les députés concevaient réellement les textes qu’ils adoptent, ils en connaîtraient la philosophie et l’application. « Cela prouve qu’il y a une mainmise sur les institutions et que le Parlement n’exerce pas pleinement son rôle », a-t-il conclu, accusant implicitement le régime en place d’affaiblir la démocratie béninoise.

Quenum plaide pour la séparation des rôles

Une lecture rejetée par Épiphane Quenum. Pour l’ancien député de l’UP-R, il est inexact de parler de démission du Parlement. « Nous écrivons les lois, mais il faut reconnaître qu’une fois appliquées, des zones d’ombre apparaissent. La loi, telle que conçue par le législateur, peut recevoir une interprétation différente de la part des juges », a-t-il expliqué.

Selon lui, le Parlement ne peut pas interpréter lui-même les textes qu’il adopte : « Lorsqu’une disposition est querellée, l’Assemblée nationale n’a pas le droit de s’autosaisir pour l’expliciter. » Dès lors, les élus ont bien agi en se tournant vers la CENA. « On ne peut pas être juge et partie », a-t-il insisté.

L’he Epiphane Quenum nuance toutefois : la CENA ne peut pas, à elle seule, donner une interprétation définitive d’une loi électorale. Elle doit, le cas échéant, se référer aux juridictions compétentes, telles que la Cour constitutionnelle. « Je suis certain qu’elle a relayé une réponse validée par l’organe habilité », a-t-il ajouté, défendant un fonctionnement institutionnel normal.

Le parrainage au cœur des enjeux de 2026

Introduit en 2019 dans le cadre de la réforme du système partisan et appliqué pour la première fois lors de la présidentielle de 2021, le parrainage constitue aujourd’hui un filtre incontournable pour accéder à la magistrature suprême. Chaque duo candidat doit obtenir au moins 28 parrainages provenant de députés et de maires répartis dans au moins 15 circonscriptions électorales.

La question de l’auto-parrainage, c’est-à-dire la possibilité pour un élu candidat de se parrainer lui-même a longtemps fait débat. La CENA a clarifié la règle en stipulant qu’un député ou un maire, en tant qu’électeur, peut légitimement se parrainer, puisqu’il dispose du droit de voter pour lui-même.

À mesure que l’échéance de 2026 approche, ce dispositif continue d’alimenter la controverse entre majorité et opposition. Pour les uns, il garantit un filtre institutionnel ; pour les autres, il reste un obstacle politique qui fragilise la compétition électorale.

Romain HESSOU